能征服人心的,永远不是聪明,而是善良;能感动人心的,永远不是语言,而是行动;能打动人心的,永远不是表白,而是作为。

当您觉得身边的人越来越好了,那是因为自己越来越优秀了;当您觉的身边的人不好了,恰恰是因为我们自己做的不好了。

我们不需要去改变这个世界,只需要转变一下自己的心态就好了。每个人都有梦想, 或小或大、或远或近。 无论结果如何, 我们都应该给它一个绽放的机会。

想得到别人的喜爱,首先就得让别人快乐;想得到别人的尊重,首先就得尊重别人。在这个世界上,人与人之间的距离看似很远,其实很近,看似很近,也有可能永远无法接近,但是无论什么时候,一个能给别人快乐的人,自己一定会收获快乐,一个能让别人开心的人,自己也一定会很开心。付出与收获,给予与回报,永远是一对孪生兄弟,关键是我们一定不要吝惜付出,不要否定对方,而是先认可对方。

年复一年你看破了多少,看破这个,又被那个迷惑;日复一日你放下了多少,放下这个,又抓那个;千方百计你得到了多少,得到这个、失去那个;精打细算你失去了多少,这边失去,那边回来;求而不得生烦恼,斤斤计较结恶缘,贪心不灭造恶业,人生在世你能享受多少?临命终时你能带走什么?凡事应该努力,努力并不仅仅是为了成功,而是为了事后不后悔。

如果我们真的学会了迅速关闭六根,能量就会很快具足,有任何疑惑,在我们内心都会找到答案,不存在身体的能量不够用,或者整体犯困,没有力气。

人体就像一块电池,嘴巴在漏,眼睛也在漏,耳朵也在漏,鼻子也在漏,意识也在漏……六根都在漏。现在你把这六道门关闭了,体内的能量就是全然的,整体的。

既然不漏了,能量到哪里去了呢?能量是流动的,它会向我们的中心聚拢。这个中心是什么呢?

说是心也好,自性也好,或者民间说的魂魄也好,总之,这个能量是不会静止的,它会流向属于它的核心,去它该去的地方。

人生三把钥匙:接受,改变,离开;不能接受那就改变,不能改变那就离开。少问别人为什么,多问自己凭什么。人与人之间都是相互的,有的人对你好,是因为你对他好;有的人对你不好,那是因为你还没有对他好。

无论什么时候、什么样的心情,别指望大家都懂你,人要学会换位思考。人的一生都是自己一手调制的,坏事来了坦然,好事来了淡然,不好不坏顺其自然!人与人之间多一些理解,多一些包容,多一些忍让,结果大家都释怀了!

你我若没有关联,我何必对你说真话伤害你?人生匆匆,最难得的就是遇到一个挚友,敢听真话的人需要勇气,敢说真话的人更需要魄力。真正在乎你的人,才愿费尽口舌,纵使会受到冷眼,也毫不犹豫去真诚劝告你,忠言逆耳但却句句发自肺腑。

最可怜的人是无知加愚蠢,既不认识自己,也不认识别人,纵使跟附和自己的人做朋友,从来不敢听反对意见。毁掉一个人,最好的方法就是由着你,顺着你,附和你。那些愿意对你发脾气的人,愿意指出你缺点的人,他才是你生命中的贵人。

他不愿意看你在错误的道路上一去不复返,总会在关键时刻一语点醒迷失人。没有人是必须有义务去真心实意对待一个人,若不是怀揣一颗为你好的心,怎么敢于去做一个“恶人”让你自醒呢?

如果你遇上这样一个“恶人”,是你祖上积德,你才有这个福。

不论你多么富有、多么有权势,当生命结束之时,所有的一切都只能留在这个世界上,唯有业力和灵魂跟着你走下一段旅程。怎样把灵魂变得纯洁,这才是人生的目的。人生不是一场物质的盛宴,而是一次灵魂的修炼,如何使它在谢幕之时比开幕之初更为高尚。

来到我们面前的每一个人都是来考验我们的,也是来帮助我们,成就我们的。你接受了对方,在修行上就是一次大的超越。如果你把对方击败了,表面上你赢了,实际上你内在的我执上升了好几个台阶,在不知不觉中你已经中毒了。但是,如果你输了,听从了对方,你的我执就破了一层,你内在的佛性就往外冲出一层。只有当你学会了感恩,你才会奉献。只有在奉献的当下,你内在的力量才会冲出来。

一个人如果真的想修行,不要看别人,只看自己。把自己的身心打开,别人说你什么,你都接受,不要反抗,不要为自己辩护。你敢接受,就把自己的量扩大了,这时候你就变成了一个大的容器。你有了这个大容器,就能得到宇宙的力量,而不只是某个明师的力量。你得到了宇宙的力量,自然就把这个明师的力量也包含进去了,把他也融入你的世界了。

当我们一个人独处,不接人,不待物,不做事的时候,往往会觉得自己很清净,有定力,有智慧,没有缺陷,是一个完美的人。一旦做事,听到别人的意见和自己的想法不吻合时,如果你心细,在这个当下你会发现自己的我执和种种成见都会跑出来。可是很少有人能在这一刹那发现自己,都是听到不同的意见时,就在对方身上找问题,不在自己身上找问题。

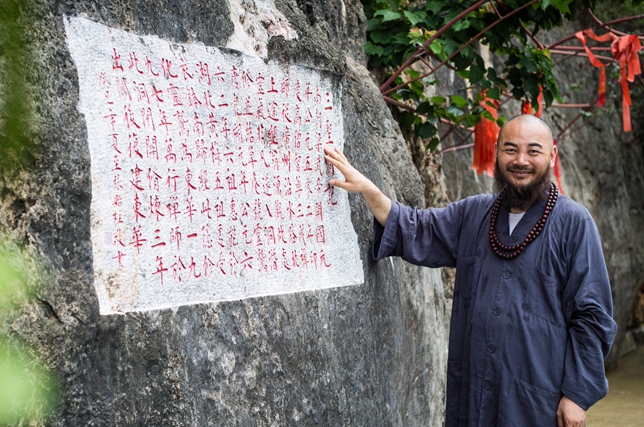

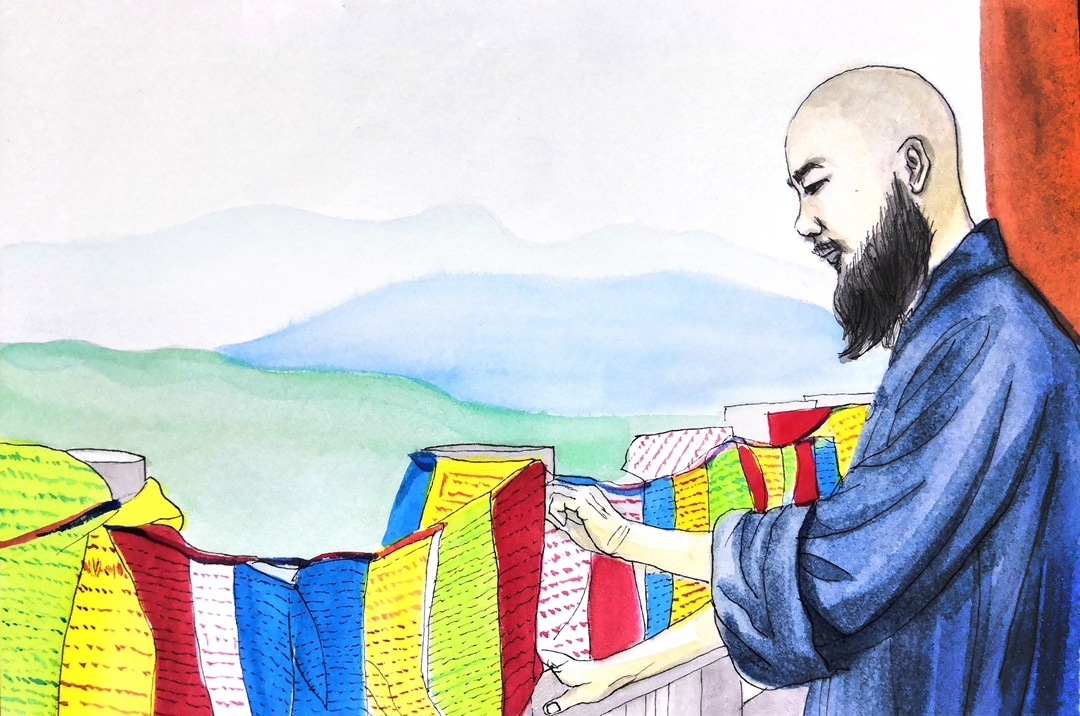

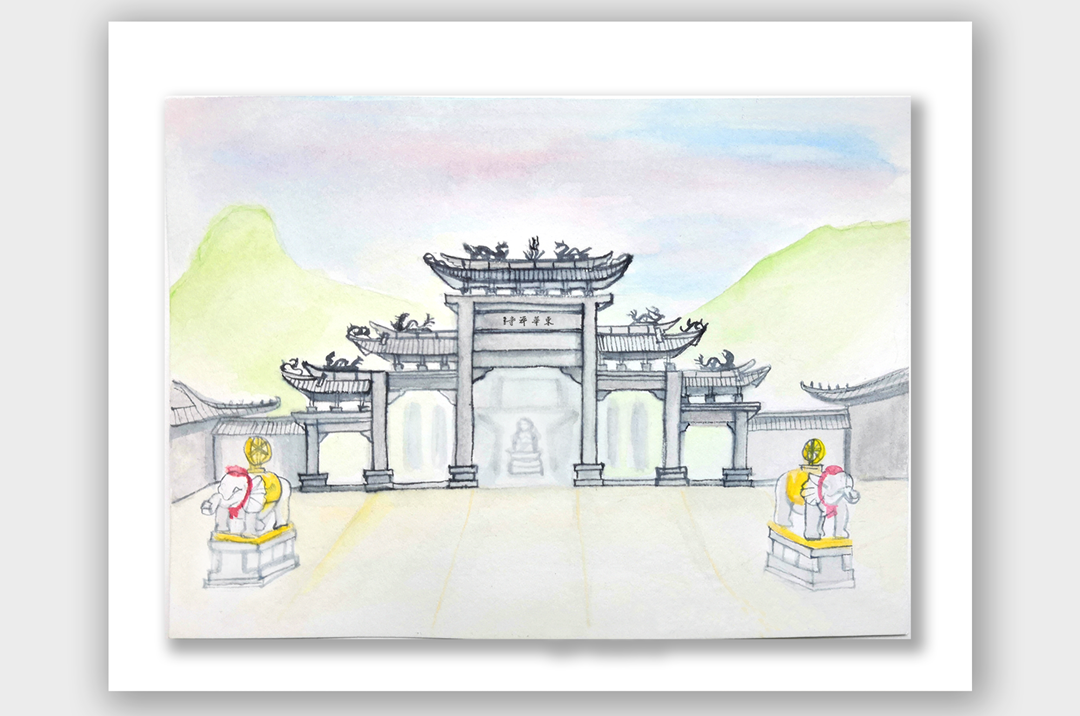

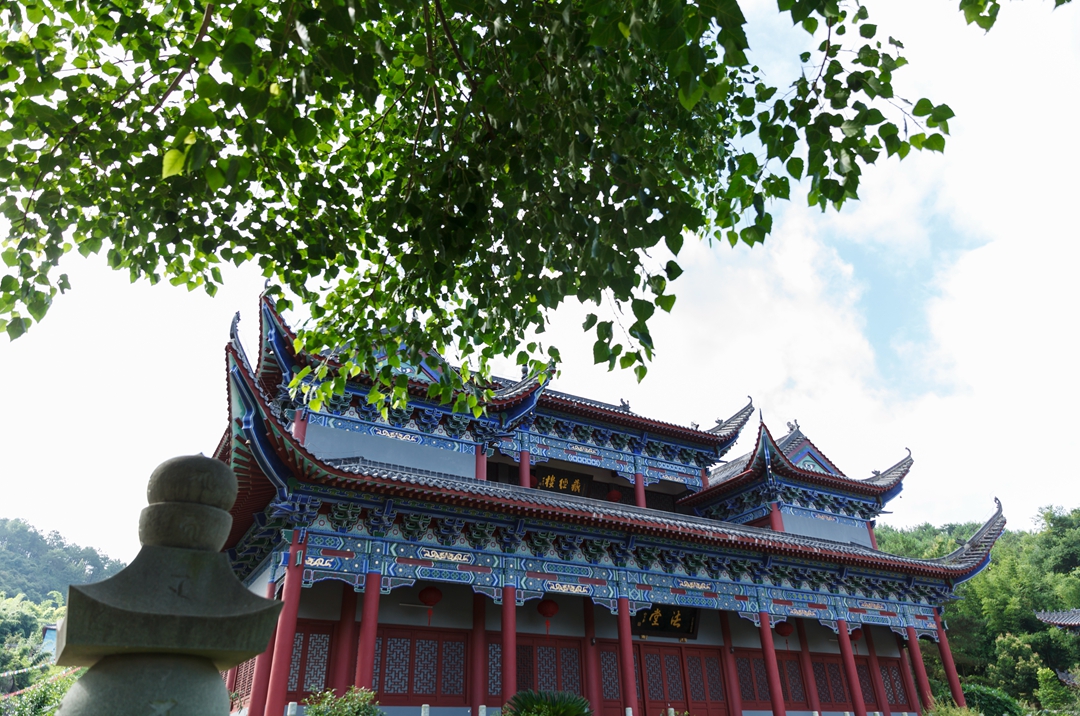

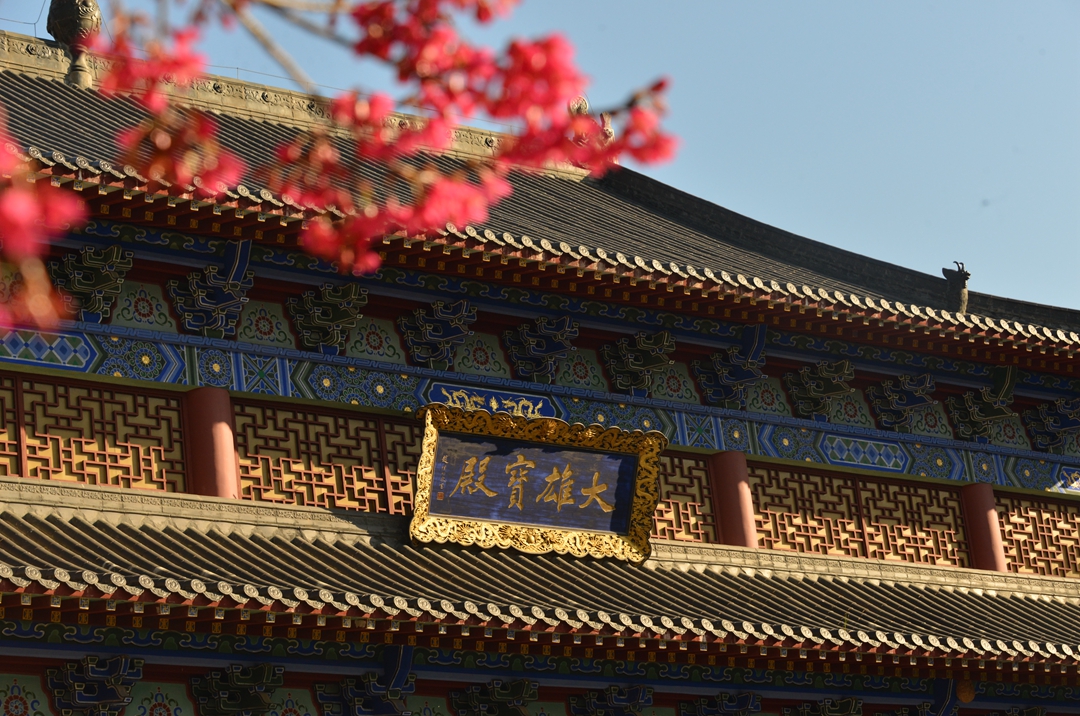

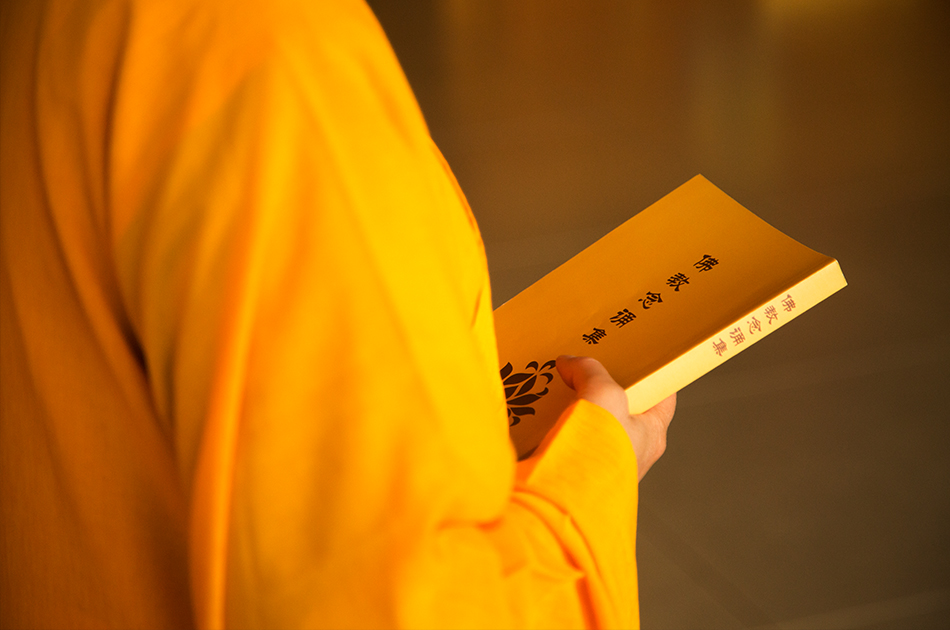

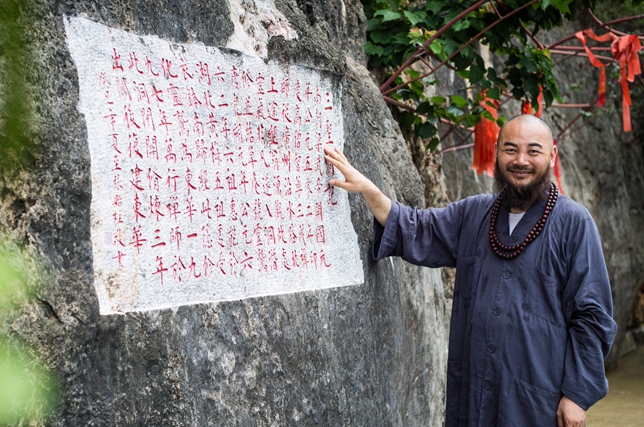

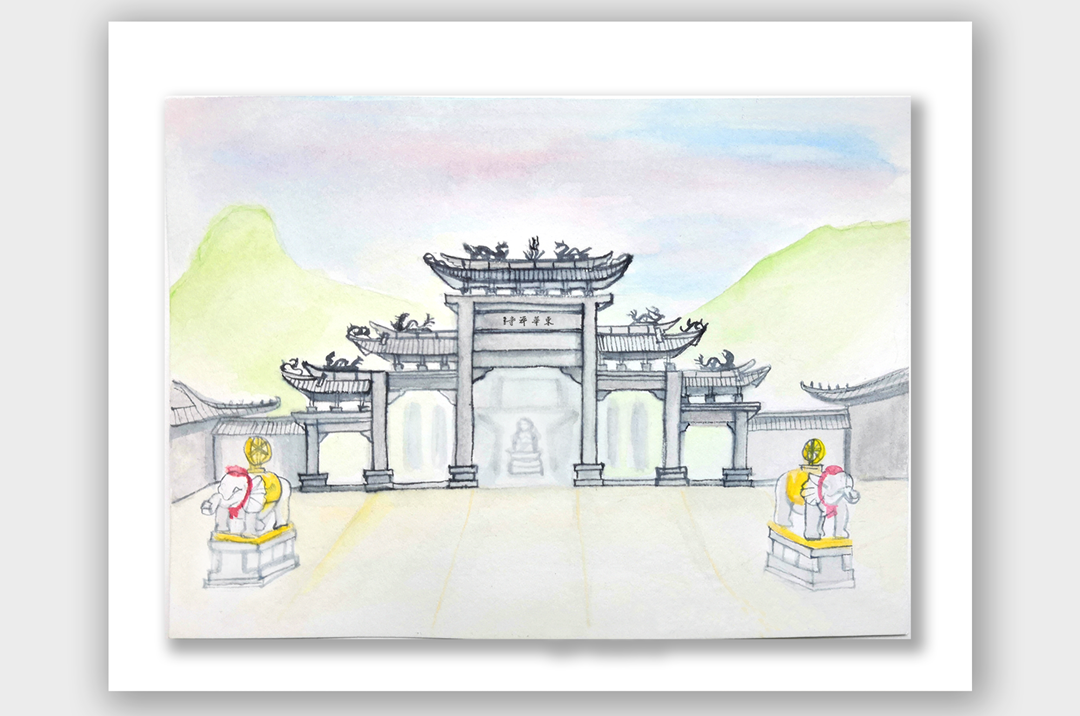

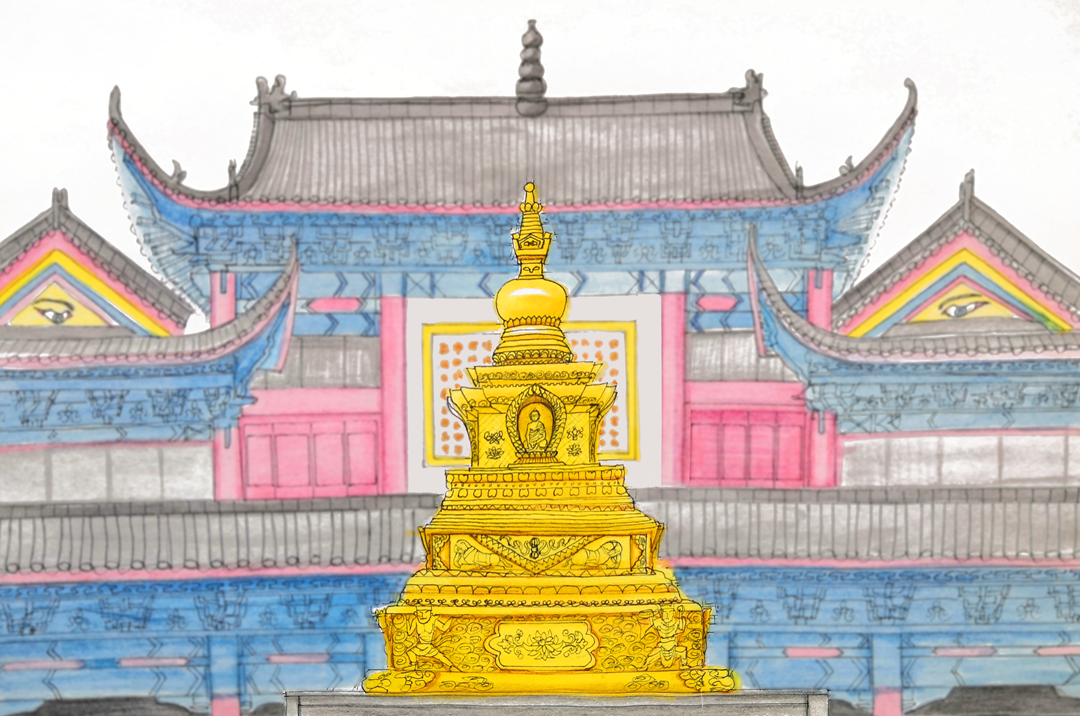

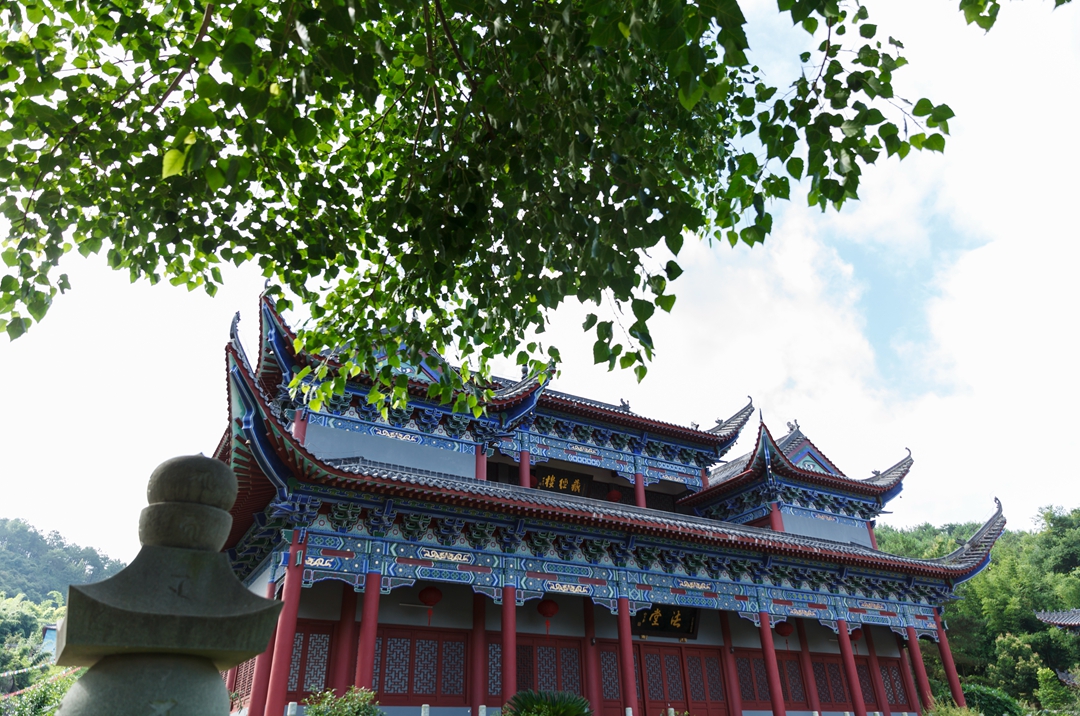

古人说:“国不泰,民何以安身?”我们要想安身立命,发挥自己的才学,实现自己的人生价值,首先国家要太平,社会要安宁,我们要身处太平盛世。国家太平、社会安宁是每一个众生、每一个人的责任。所以我们东华家风的第一条就是信教先爱国。

我经常爱给大家举一个例子:银行的会计、出纳在数钱的时候,都是高度集中,他们平时就养成了随时能高度集中的习惯。掌握了这种技巧,有了这种记忆和惯性之后,一旦把这股力量转过来参禅、打坐,他们的思想也会如同数钱时一样高度集中。力量只有一种,不存在世间法和出世间法。你把这个力量用到任何一个地方,都会有成就。问题是你是否驾驭得了这种力量?在这里住得久的人都知道我讲过训练专注力的方法:晚上打坐时,把灯关掉,点上一支香,眼睛一直盯着这支香,每天晚上观一支香,一个月下来,你的杂念自然会减少许多。

祖师讲过,如果一个修行人真的证得了平等心,不仅白天不会执著善恶是非,晚上梦境中也不会执著、停留在善恶是非上。因为凡是出现的,都该出现;凡是存在的,都该存在。对于圣人而言,没有什么应该存在,也没有什么不应该存在。只要它存在,就有它存在的价值,只看我们能否发现。就像我们通常认为毒药是不能吃的,但对于某些疾病来说,就需要这味药,它的毒性就是它的作用,就是它的价值所在。

心不静,你内在的磁场苏醒不了。它打不开,出不去,外面的又进不来。只有当一个人在身心和谐、统一放松的状态下,内在的磁场才可以苏醒、打开、出去,外面的才可以进来,内外合二为一。 静心的目的是为了让你把心打开。我们可以用关心来比喻,把心给关起来,关心的目的是为了把心的门给打开。收是为了放,收是为了开,当你能够开的时候,就能够收了。能开就能收,能收就能够开。

有一种人,你看他从不诵经、打坐,也不拜佛,但他借助做事达到了一心一意对一境。这与一心一意地诵经、拜佛毫无区别。所以祖师们讲行、住、坐、卧都可以修禅,都是禅,都在禅。这是三个层次。

当内心觉照生起,外界事物即明晰可见。见了之后无所见,觉了之后无所觉,为了之后无所为。此时的心是那么的宁静、安详,那么的柔软、通透,那么的平和、自然。

杂念产生时,不要跟着它跑,也不要赶它走。如果能做到,当下你的心就是“了了分明”的状态。能这样用功,就是真正的用功,这就是无上大法。这种方法讲起来容易,修起来很难。但是无论用哪种方法入手,都必须经历这一步,否则无法成就。

好多修行人都觉得自己笨,实际上在修行的道路上每个人都笨,没有天生的修行人。只不过有的人修学得早一些,有的修学得晚一些;有的肯用功,有的不肯用功;有的会用功,有的不会用功。无论哪一类人,修学五年、十年、二十年,都会有从量到质的变化。

禅坐中,当身体疼痛时,我们的心才会安住在身体的疼痛上,昏沉才会被赶跑,散乱才会停止,欲望才会消失。但是,当身体稍感舒适时,昏沉、散乱、欲望又会再次出现。因此,在修禅初期,疼痛反而有助于提升坐禅的觉知与定力。

不能忘世,难以修道;不能忘身,难以入道;不能忘心,难以得道。今天出世,是为了明天更好、更积极地入世。

有“我”存在,才会孤独,才会迷茫,才会痛苦,才会贫穷,才会与万物格格不入。只有放下自我,才能回归真正的家园,心花才会怒放,你才会成为一个真正富有的人。

人生在世没有绝对的拥有,甚至连身体也是百年一瞬间,更别说功名利禄了。我们经历的一切,只是开启内在宝藏的钥匙,而非宝藏。

只要知足,人生就会圆满。拥有并非真有,无有才真有。欲望是无尽的,满足是无限的。谦让保持和谐,自知才立于不败。

真理是用来体验的,不是用来相信的。倘若只是相信真理,而不是臣服于真理,践行真理,那是迷信,而非智信。

头脑接受负面信息的暗示,就会封闭正面的能量。唯有空掉头脑,无思无想无期待时,才能唤醒自性的正能量,才能与宇宙的力量融为一体。

身体是我们向死神发愿要修学佛法、利益众生而暂借的工具,要用有限的身体证悟不生不灭的本体,把身体的作用发挥到极限。若不发挥工具的作用,死神将把工具收回,不再交与你。

伴侣并非仅限于夫妻与情人的关系,而是知道彼此有缺点,仍不嫌不弃;伴侣不一定有共同爱好,而是患难时能守望相助,不离不弃。伴侣是岁月沉淀出的一份默契、理解与宽容。

一个卓越的领导,首先是一个智者;要成为一个智者,首先要成为一个开明者;否则,就是一个无知的独裁者。

佛与凡夫的差别在于是否发心。唯有发菩提心,奉献自我,才能实现理想,体现价值。若不发菩提心,纵然饱学博闻,才智过人,也不堪大用。

菩提自性与万物同体,不为万物所染,修与不修皆俱万法,但能起用,莫作别想。心生万物生,心息万事休。物我一如,万物同体。若欲心无形,只在一念中。

一个人想长寿、想修道,生理与心理都要健康。无论想“开悟成佛”,还是想“得道成仙”,前提条件必须中脉畅通。

得道者是道,是佛的化身,是宇宙的力量。众生爱得道者就是爱道,追随得道者就是追随道,只是众生不知“道”而已,知“道”者必得道。

内心处于深沉宁静的状态,才会获得宇宙整体的力量,才会绽放出道的光芒。唯有融入整体,才能不生不灭。

不能忘世,难以修道;不能忘身,难以入道;不能忘心,难以得道。今天出世,是为了明天更好更积极地入世。

问问自己:我是一个凡事求精、求完美的人,还是一个马虎应付的人?这一生我做了几件令自己满意、让他人赞许的事?学佛犹如做事,做事马马虎虎,学佛也会不了了之。

修行并非控制自己的头脑,头脑是自由的,不应该在头脑上下功夫,要启动另外一套系统——自性的力量,才能让头脑带着觉知自由地飞翔。

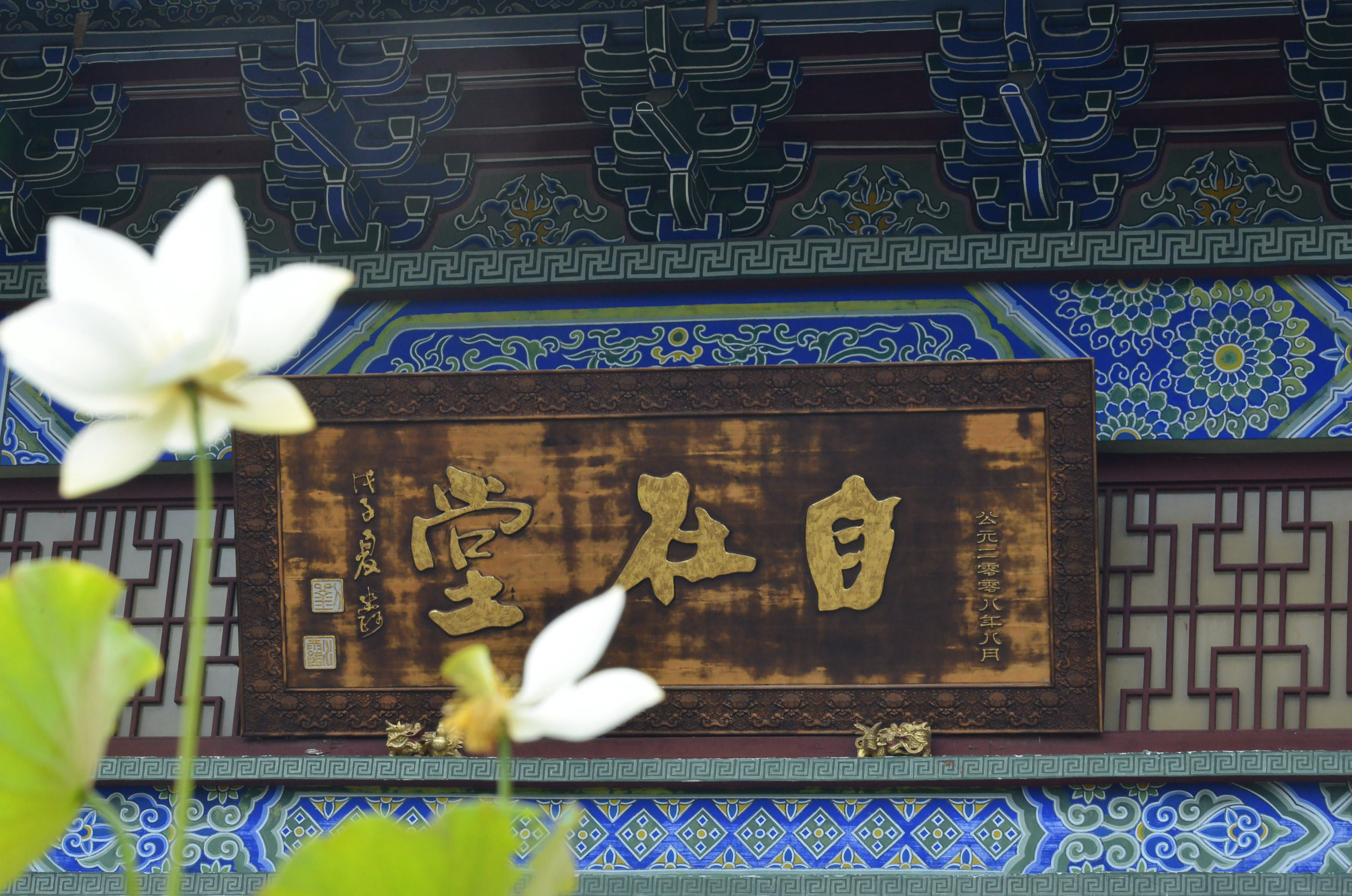

心中毫无牵挂,一无所有时,得到的是整个世界,乃至整个宇宙;心中装满欲望,执著于心外之物时,即是身心被困之时。要解脱,要自在,只要放下欲望和执著的心。

错误和挫折是我们成长历程中不可缺少的功课,但我们不能总上同样的功课。修炼也是如此,不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香!

身体的形象是心灵的投射,世间万物都是心灵的营造。只有具备完整心灵的人,才能客观地认识世界,认识自己,举手投足才不会离道。

你可以什么都是,也可以什么都不是。心在佛,你就是佛;心在道,你就是道;心在金钱,你就是金钱的奴隶。

内魔生起,外魔才入侵,于是就天天生活在烦恼和痛苦之中。若能用佛法滋润自己的心灵,不仅当下受用,生生世世都会受用。

有思考就有分别,就会产生两种力量:正与邪、对与错、爱与恨、上与下。在生活中,对事物客观地认识就是觉照。在觉照中是没有二元对立的,这是修习禅定的根本。

修行途中出现沿途风光——疼痛、昏沉、散乱、疑惑及种种声色,说明正趋向目的地,这是入道的必经过程。

开悟的人是抛弃头脑,进入了生活。迷失的人是抛弃生活,进入了头脑。开悟的人回答问题只在当下,是灵性的显现。迷失的人用的是头脑,回答的是知识的范畴。

精进是成就的保障,是觉照的护卫,它能把负面力量拒之门外,令正念增长,它能让深邃的禅定在你心中开花结果。

佛子行:耐得住寂寞,挺得住痛苦,挡得住诱惑,经得起折腾,受得起打击,丢得起面子,忍得住污辱,顶得住压力,扛得起责任,放得下生死,此时正是修行时。

放下当下的拥有,才能更上一层楼。居安思危是一种远见,提起放下是一种魄力,既往不咎是一种胸怀,舍身忘我才是一种境界。

凡夫言于口,圣人行于心。凡夫受爱欲驱使,圣人由悲心推动。精进地修行,不是改变自己的容貌,不是获得种种境界,也不是创造福慧,而是找回原本清净的心——赤子之心。

身体是我们向死神发愿要修学佛法、利益众生而暂借的工具,要用有限的身体证悟不生不灭的本体,把身体的作用发挥到极限。若不发挥工具的作用,死神将把工具收回,不再交予你。

人生在世没有绝对的拥有,甚至连身体也是百年一瞬间,更别说功名利禄了。我们经历的一切,只是开启内在宝藏的钥匙,而非宝藏。

识人不要听其口若悬河,更不要看其偶尔的行为表现,只有从不经意的习惯中,微细的举止言行中,才能透过现象看到本质,识其“庐山真面目”。

身体的形象是心灵的投射,世间万物都是心灵的营造。只有具备完整心灵的人,才能客观地认识世界,认识自己,举手投足才不会离道。

如果你总认为自己很不幸,就会接二连三地招来更多的不幸;如果你总觉得自己很幸福,就会接二连三地招来更多的幸福。负面的心态无法召感正面的力量,正面的心态从不召感负面的力量。

“心”不具实体,但具实用;既无中心,亦无内外;不在时间内,不在空间外;无所在,无所不在;用之即有,舍之融法界。要见“心”么?只在用处睹风采!

闻思实现不了你的愿望,只有闻思、行愿并行才能如你所愿。闻思只会让你停留在未知里,只有行愿才能让你到达已知。

万物是本来面目的显现,修习禅定从专注开始。

专注、觉知,就能感受心与万物同体。

无论身心处于何种状态,都要持之以恒、日复一日地修炼。

方法加时间等于功夫!

宗教的慈悲与博爱是圆满的爱,是建立在无我基础上的全然的爱,是无欲无求的爱。

女性的特质是柔和、内敛、慈爱,这种特质符合道。

自古女性成就者并不少于男性,但传法之人稀有,故不为人知。

未成人,焉能成佛?学佛不仅要思考人生的起源问题——昨天,还要解决现实生活中的问题——今天,更要完成解脱的问题——当下。

打开心性有两种途径:一个是通过禅定,随着功力的增长,你的能量越来越足,你的心力和心性、魄力和胆识逐渐被打开。

另一种途径是在平常的为人处事中,通过外在的历练来打开。

经历多了,忍受多了,你的心性自然就打开了。禅定和做事这两种途径必须结合,不可偏废。

唯有找到它(自性),参与它,才能融入它,它是你生命的源头和总持。它的功用无穷,能让你更聪明、更智慧、更成熟(回答源头)。

我们每天都在祈祷佛菩萨,其实是每天都在乞求佛菩萨。不但拜佛,还要拜财神、官神,究竟求什么自己也不知道,这就是愚昧的人做愚昧的事!若不发菩提心,一切皆是妄想。

爱国是佛教具有的优良传统,无论何时何地都不能丢。只有国家太平,人们安康,才有宗教信仰的正常生活。

知识是头脑向外捕捉的信息,它远离核心,脱离本体,没有深度,只有广度。智慧是心灵的显现。智慧打开了心灵的大门,打开了终级的未知。在平凡中见道,在平常中用道。

伴侣并非仅限于夫妻之间,而是发现你身上有很多缺点,仍然愿意帮助你的那个人;伴侣是在岁月的流逝中与你一起沉淀出的一份默契、理解与宽容的那个人。

梦是生活中无法实现的理想,是对头脑的慰藉。梦中的满足调整了身心的平衡,当心中无欲无求时,梦和妄想就会自动消失。

一个人若没有真正的信仰,不累积行善,返璞归真,无论如何打坐诵经,礼佛观想,要想达到平等无住,证悟实相,开启智慧,解脱痛苦,超越轮回,都是徒劳。

万缘放下是布施,清净无染是持戒,一念不起是精进,湛寂不动是禅定,念念不住是智慧,不生不灭是自性。

精进地修行,不是改变自己的容貌,不是获得种种境界,也不是创造福慧,而是找到原本清净之心——赤子之心。

人生在世没有绝对的拥有,甚至连身体也是百年一瞬间,更别说功名利禄了。我们经历的一切,只是开启内在宝藏的钥匙,而非宝藏。

古人说少年读书,成年做事,老年学佛。实际上学佛越早越好,佛法传递的是最圆满的人生观与世界观。学佛分三个阶段:学习经教、践行佛法、度己度人。

欲普度众生,先利益众生。发无我利他之心,才是为人处事的根本。无我之道更讲究方法。方法是媒介,是细节,是过程,有时比结果更重要。

没有定位的人生,如同盲人行走于沙漠之中。一个人的格局有多大,境界有多高,路能走多远,取决于他的启蒙老师,更取决于他原本具有的格局与信念。

今天以“出世”的方式修炼自己,明天才能更长久地以“入世”的方式服务社会。所谓十年独善其身,是为了百年更好地造福社会。

一个领袖不在于他能领导多少人,而在于他的思想能影响多少人。一个人做什么并不重要,重要的是他做事的动机与心态。

自心本来清净,本无烦恼。无漏智性,本自具足。即心即佛,究竟无异。情无所牵,意无所念,行无所为,心无所住,慧无所用,如是信解行证,同归性海。

头脑的分别与执著才是造成痛苦的罪魁祸首。禅者的执著是宁静、觉知、微细与安详。这四大法宝不间断,所有的“烦恼”,诸如散乱、昏沉、嗔恚、无明等,皆是禅修的对象,皆是往来过客、沿途风光。

学会了静心,你会发现在生活中做每一件事都是在静心,但又没有一个静心者存在。如是,你便顺其自然地由个体融入了整体,此即全然的静心。

心佛众生皆假立,不起诸幻,寂灭常乐。念起法生,幻亦生。一念若明,千幻万化何处存?大千灭尽,觉性常存。

唯有学佛与孝敬无需准备,不能等待,当下就是最好的时机。拥有人身就是用来修学佛法与服务众生的,具足佛法之时,就是让众生和社会受益之日。

千万种磨难,一个正念(觉照)即能战胜。修行人要耐心对人,更要耐心待己。方法加时间,一定会出功夫——不昏沉,不散乱,不疼痛,不疑惑,最终超越声色。

当内心觉照生起,外界事物即明晰可见。见了之后无所见,觉了之后无所觉,为了之后无所为。此时的心是那么的宁静、安详,那么的柔软、通透,那么的平和、自然。

止是将心持久、高度地专注于一个点上,止于一点就是禅定。如是便进入了观的力量。当灵明不失、有觉有照时,止观已成。

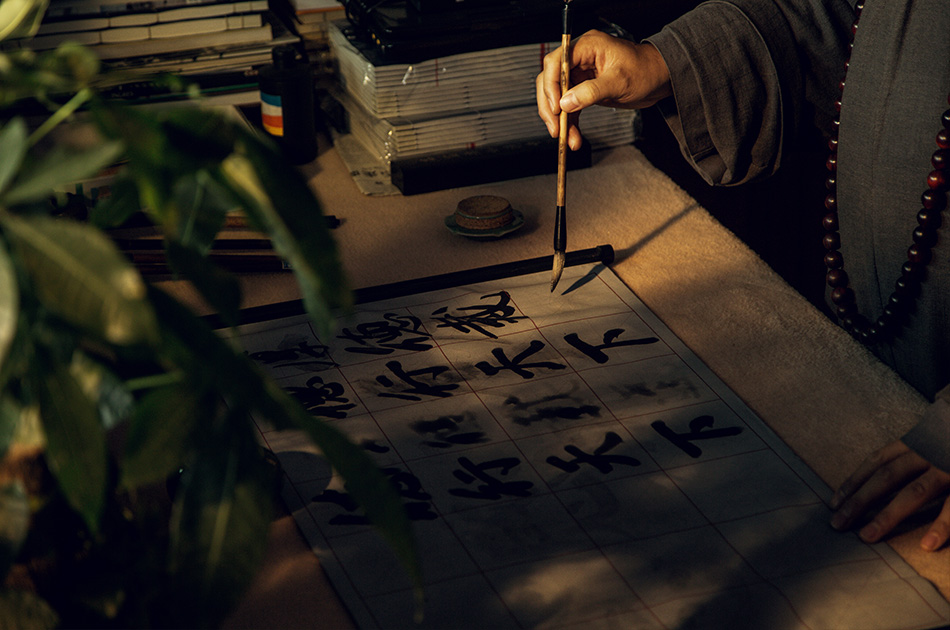

进入宗教和艺术的最高境界是殊途同归:超越形式、方法和技巧,没有头脑的迹象,一切皆是自性的流露与本性的使然。

善用一颗清净平常的心,什么也不期盼,只是带着觉照静静地看着每一个念头,不分别,不判断,觉知念起念落,切莫等念头成片成势才觉知。

世间的娱乐虽能让人全神贯注,甚至忘我,但没有正念,不能觉知当下,就会迷失自我。凡事都能保持正念、警觉、观照,才是一个完整的人。

精进地修行,不是改变自己的容貌,不是获得种种境界,也不是创造福慧,而是找回原本清净的心——赤子之心。

菩提自性,生诸万法。行深般若,见诸实相。平等十方,无所不至。入尘不染,出尘不失。生灭得失在沿途,归得宝所皆空寂。

灵明觉知的空性遍一切处,它随境而显,不受境扰,过后无痕。它的存在使人淡定、温柔、慈悲与智慧,带给人的是无限的喜悦和无与伦比的宁静。

每一个人都是一个完整的宇宙,与人沟通就是与宇宙沟通。人只是浩瀚宇宙中微不足道的一粒微尘,但这一粒微尘具备了宇宙所有的属性。

孤寂是人生的至高境界,内心非宁静者无法享此境界,内心非散发馨香者无法享此境界,内心非与道同一体者无法享此境界。

只有拥有一颗慈悲心,能安详清贫的境界,人类才会脱离低级趣味,灵魂才会觉醒,心花才会怒放,万物才会嗅到道的芬芳。

烦恼是为菩提服务的,没有烦恼,菩提无法显现。魔鬼是为佛陀服务的,没有魔鬼的凶恶,也显不出佛陀的慈悲。烦恼与魔鬼都是人生修炼过程中的境界,没有它们的参与,人生不会圆满。

智慧不需要理论作依据,知识才需要理论作依据;智慧是灵性的爆发,知识是头脑的记忆;智慧是无限的,知识是有限的。有智慧的人知“道”,有知识的人知“理”。

万法同性,妙用无穷,入流不垢,出流不净。诸法本源皆同虚空,故不生亦不灭,不来亦不去。万物皆吾心,吾与万物同体。

当你开始微笑的时候,你的善缘就出现了;当你开始为别人让路的时候,你眼前的道路就畅通了;当你学会站在对方的立场考虑问题的时候,你的知心朋友就来了。

死亡是生命的另一扇门被打开,显露出生命的真实奥秘。修习禅定即是训练死亡的过程,深入禅定则是不生不灭的境界。

头脑习惯于从一个极端走向另一个极端,它总是回忆过去,渴望未来,自以为有信仰、有理想、有追求,却不知错过了唯一的真相——当下。

32

32

粤ICP备12058117号-1

粤ICP备12058117号-1

加载中,请稍候...

加载中,请稍候...